두 다리를 딛고 섰다는 것은

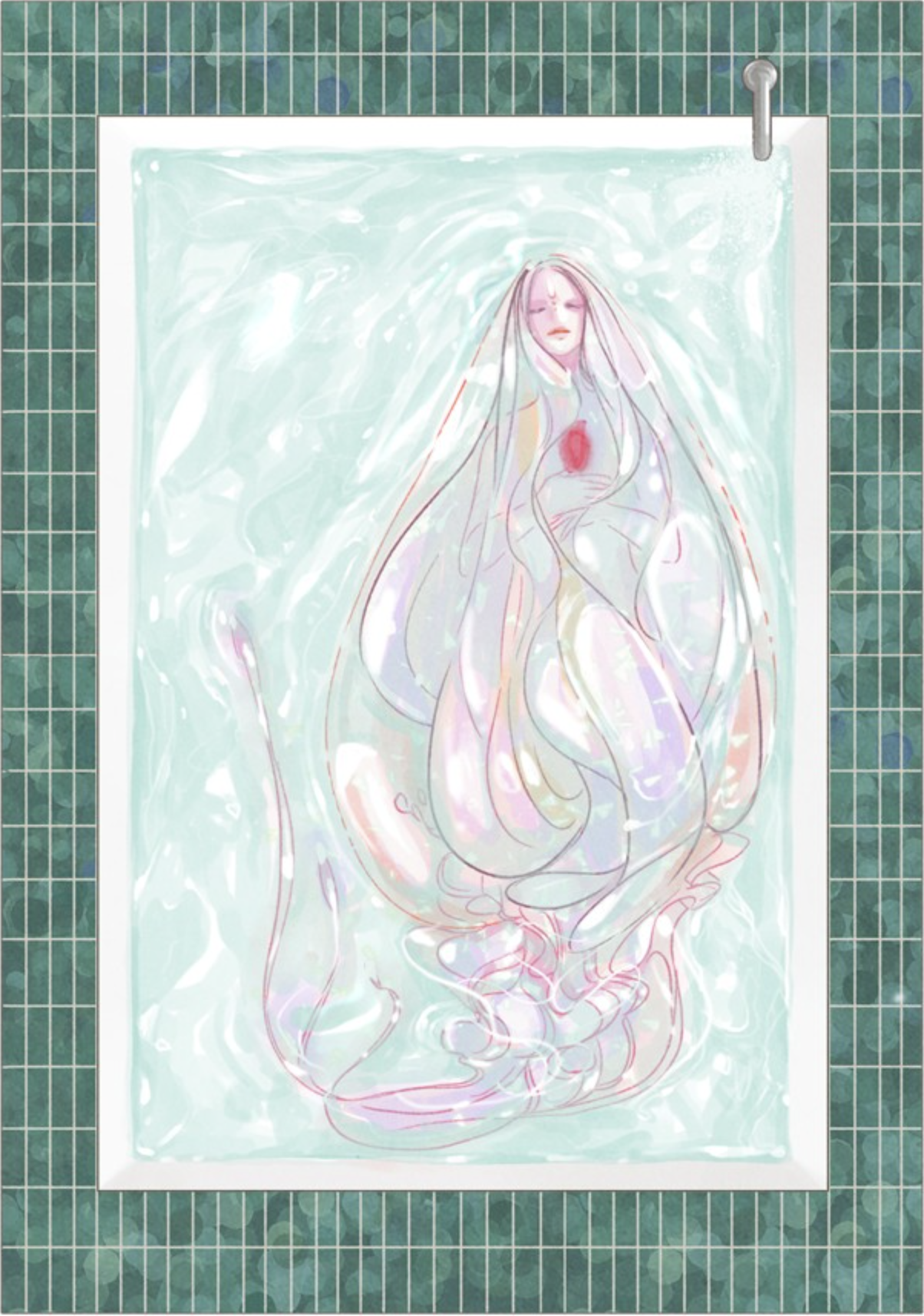

『그렇게 물거품이 되어도』, 다홍

10년에 가까운 시간 동안 필자는 ‘귀신’에 빠져 살았다. 유튜브에서도 매번 귀신 이야기를 들었고, 누군가 올려주는 글을 찾아 읽었으며, 네이트판에 올라오던 시리즈물도 몇 번이나 반복해 읽었다. 귀신을 볼 수도 들을 수도 없고 만나고 싶지도 않지만, 귀신 이야기가 주는 매력에 매료되어 여전히 새롭고 짜릿한 귀신 이야기를 찾아다니고 있다. 그런데 최근 아침 식사를 하려고 식탁에 앉아 한 손에는 숟가락을 들고, 다른 손으로 유튜브에서 귀신 이야기를 고르다가, 이 정도로 ‘귀신’을 좋아하는 건 무언가 문제가 있는 게 아닐까 하는 심각한 고민을 하게 되었다. 심리의 근원을 찾다 보니 ‘왜 귀신을 좋아하는가?’라는 질문과 마주하게 됐다. 열심히 머리를 굴린 결론은 ‘‘귀신’이라는 존재가 지닌 모호성 때문이 아닐까 하는 것이었다.

어디에도 속하지 못하는 존재만이 가진 오묘함에 끌리고 있는 게 아닐까? 귀신처럼 경계에 놓여있는 소재는 많다. 예를 들면 도깨비, 요정, 마법사가 있다. 좋아했던 캐릭터들의 면면이 떠오른다. 경계에 있음으로써 갖게 되는 위태로움도 이들에게는 하나의 매력이 된다. 이들은 이야기 창작자들에게 좋은 소재가 되어 여러 가지 이야기로 재창작된다. 한국 설화 중에 가장 인기가 많은 소재는 구미호일 것이다. 구미호는 이미 다양한 이야기나 게임 캐릭터로 재창작되어 왔다. 그렇다면 ‘인어’는 어떠한가? 또래에게 인어에 대해 묻는다면 당연히 붉은 머리를 가지고 노란 물고기 친구가 있는 디즈니의 ‘에리얼’을 떠올릴 것이다. 그래서 ‘인어’라는 소재가 외국 설화 소재라고 생각하는 사람들도 있을 테다. 그러나 놀랍게도 인어는 우리나라 문헌에도 기록되어 있다. 『어우야담』에 보면 한 어부가 인어를 잡았으며 그 모습이 사람 같고 손가락과 발가락이 있었다고 한다. 훗날, 이 이야기는 전지현이 출연한 <푸른 바다의 전설>의 모티프가 되었다.

웹툰에서도 ‘인어’는 사랑받는 존재이다. 네이버 웹툰 <신비>는 ‘인어’에서 착안한 듯한 소재가 다양하게 나타난다. ‘신비’는 물에서 태어났으며 인간 형태이지만 인간이 아닌 존재이다. 또 완전한 인간의 형태를 갖추는 장면에서는 ‘두 다리가 생겨났다.’라는 컷이 그려지고 스토리 초기에는 말하지 못한다. <고래별>은 안데르센의 ‘인어공주’ 이야기를 모티프로 그려졌다. 주인공 수아는 목소리를 잃고 끝내 물거품처럼 비극적 결말을 맞이하지만, 보다 현대적인 감성이 더해져 주체적이고 능동적인 인물로 그려진다. 이 외에도 분명 더 많은 웹툰에서 ‘인어’를 소재로 불꽃처럼 가지각색의 이야기를 만들어냈을 것이다. 그 불꽃 중 고르고 골라 다홍 작가의 <그렇게 물거품이 되어도>에는 어떻게 인어를 그려내고 있는지 풀어보고자 한다.

<그렇게 물거품이 되어도>에 등장하는 인어들은 무에서 와서 무로 돌아가는 것처럼, 달빛을 받은 알에서 태어나 살아 있어야겠다는 의지가 다하면 물거품이 되어 사라진다. 이들은 음식을 먹지 않으며 인간적인 마음도 없다. 주인공 ‘미아’는 ‘소라’가 속상해하는 마음을 이해하지 못하고, ‘준’이 피곤하다는 것을 얼굴만 보고선 알지 못한다. 요즘 말로 하자면 태어났으니 살고 있을 뿐이다. 이런 인어들은 자신의 의지와 열망으로 여타 설명 없이 인간의 존재로 변성한다. ‘준’은 자신이 주인공인 ‘미아’를 인간으로 만들었다고 말하지만 ‘미아’는 자신 역시 ‘준’의 옆에 있고 싶었다고 말한다. 앞서 이야기한 것처럼, 누군가를 사랑하고 헌신하고 배려하는 인간의 마음이 없는 존재인 ‘미아’가 감정을 느끼게 됐다는 건 엄청난 존재적 변화를 의미한다. 지금까지 <그렇게 물거품이 되어도>에서 등장하는 인간이 된 인어들은, 인간에 대한 사랑으로 자신의 신체를 변형시켜 뭍으로 나왔다. 뼈를 깎는 고통은 말로 표현할 수 없는 고통을 의미하는데, 뼈를 깎고 살을 빚는다는 건 얼마나 큰 고통일까? 인어였던 ‘미아’가 인간이 된 것은, 그만큼 큰 고통을 감내했다는 것을 의미한다.

다홍 작가는 단지 인간이 된 '미아'가 겪게 되는 좌충우돌로 이야기를 전개하지 않는다. 인어였다가 인간이 된 존재, 인간들 사이에서 인어였던 것을 숨기고 살아가야 하는 존재가 된 '미아'는 다시 바다로 돌아갈 수도 없게 됐다. 그러고는 준에게 묻는 듯, 인어로 7년, 인간으로 11년을 살아온 자신이 인어인지 인간인지를 스스로에게 질문한다. <그렇게 물거품이 되어도>의 이야기는 여기에서부터 시작된다. 작가는 '미아'를 성장시키기 위해 아포칼립스 세계를 구축한다. 환경 파괴로 해수면이 차오르고 섬이 물에 잠기는 세계에서 미아는 그동안 알지 못했던 인간과 인어의 얽히고설킨 갈등을 직면하게 된다. 인간이 된 지 11년이나 지났지만 인어로서의 기억을 간직한 미아는, 북쪽 산에 숨어 살아야 했던 인간의 세계에서 생존의 열쇠를 쥐게 될 것처럼 보인다.

속한다는 것은 단지 한 공간으로 들어감으로써 자연히 얻어지는 것은 아니다. 미아가 바다에서 뭍으로 나왔으나 인간 세계에 속할 수 없었던 것처럼, 공간의 공유보다도 정서의 공유가 있을 때 비로소 그곳에 속하게 된다. 미아처럼 인어에서 인간이 된 테오는 마을에 잘 정착해 어른들의 보호를 받으며 지냈고 그런 탓인지 몇 년 사이에 인어 때의 기억을 거의 잃었다. 최근 회차에서는 미아도 자기 이름을 지었던 이유를 까먹거나 ‘소라’로 인해 감정이 동요하는 모습을 보이는 등 인간에 가까워지고 있는 모습을 보여준다. 이는 ‘소라’와의 만남이나 ‘준’과의 재회 때문이지 않을지, 현재로써는 열린 질문으로 남겨둬야 할 듯싶다.

경계에 있는 존재는 원의 중심에서 가장 멀리 있는 만큼 절대 무리의 중심으로 갈 수 없을 것처럼 느껴진다. 그러나 우리의 주인공 ‘미아’의 원은 구르기 시작했다. ‘미아’는 자신이 만든 다리로 그 원의 중심으로도 혹은 또 다른 원의 중심으로 갈 수도 있다. 어쩌면 지금 있는 경계에 머무를 수도 있다. 또 중심도 경계도 아닌 어떤 곳으로 갈 수도 있다.