소셜미디어 시대의 비판적 상상력, 풍자툰

시사만화의 새로운 장, SNS

방송통신위원회의 ‘2024 방송매체 이용행태조사’에 따르면 일상생활에서의 필수 매체에 대한 인식률은 스마트폰이 75.3%로 전년 대비(70.0%) 5.3% 증가했다. 세대별로 스마트폰을 필수 매체로 인식하는 비율은 10~30대가 90% 이상, 40~50대는 80% 이상으로 나타났고, 60대 이상에서도 꾸준히 느는 추세다. 스마트폰이 삶의 중요한 소통 도구로 자리매김하면서 소셜미디어의 기능도 다양하게 발전하고, 사회적 영향력 역시 커지고 있다.

소셜미디어는 일상을 미적분하는 도구로서 개인의 일상과 사회적 현실의 맞물림이 가장 단적이고 적극적으로 표현되는 장이다. 소셜미디어를 기반으로 제작되는 카툰은 다양한 주체들이 자신의 삶 속에서 길어 올린 문제의식을 공유하고, 각자의 감성으로 해석하고 공유하는 발화의 공간이다. 풍자 카툰은 사회, 정치, 경제 등 다양한 주제를 해학적이고 우회적으로 표현하며, 비유·은유·아이러니·패러디 등을 활용해 현실의 부조리와 문제점을 공론장에 드러내는 만화 형식의 콘텐츠이다.

최근에는 SNS를 중심으로 인터넷 밈(meme) 문화와 결합하여 새로운 형태로 변주·확산하고 있다. 밈(meme)은 『이기적 유전자』의 저자 리처드 도킨스가 처음 사용한 개념으로, 마치 인간의 ‘유전자(gene)’과 같이 자기복제하는 특징을 지닌다. 도킨스는 밈을 문화적 전파의 한 형태이자 사람들이 사회적 기억과 문화적 사고를 전달하는 방식으로 보았다. 밈은 문화적 유전자로서 한 문화에서 사람들 사이에 전파되는 아이디어, 행위나 관행, 상징이나 스타일을 지칭하는 것으로 자기복제, 변종, 선택적 적응을 하는 유전자와 유사하다. 장소 간에 확산하는 DNA나 생명체와 달리 밈은 사람들의 사고 속에서 확산한다. 인터넷 밈은 유저들의 자발적인 복제, 변형, 재생산을 포함한 패러디를 통해 또 다른 유저들에게 전파된다. 인터넷 밈은 게시판과 SNS에 떠도는 텍스트를 시작으로 움직이지 않는 .jpg, 짧게 움직이는 .gif, 1분 단위의 숏폼 영상에 이르기까지 다양하다.

전통적으로 풍자 카툰은 신문이나 잡지의 네 컷 만화나 만평 등의 형식으로 연재되면서 사회 이슈에 대한 비판적 기능을 수행해 왔다. SNS의 확산은 풍자 카툰의 제작과 유통, 향유의 방식을 혁신적으로 바꾸는 전환점이 되었다. SNS를 기반으로 창작되는 풍자 카툰은 유명 작가뿐 아니라 일반 사용자, 2차 창작자, 밈 생성자 등 다양한 주체에 의해 제작·변형· 재창작되고, 리트윗·리그램(재게시)·공유 등을 통해 폭넓은 파급력을 갖는다. 다양한 시사적 이슈와 인물에 대한 과장, 왜곡, 패러디 등은 대중이 쉽게 문제의식을 공유하게 만드는 효과적인 도구로 활용된다. 풍자 카툰은 단순한 유머를 넘어 대중의 여론 형성 및 현실 비판 기능을 수행하는 사회적 장치로서 자리매김하고 있다.

인스타툰의 풍자들

SNS 툰은 1인 미디어 플랫폼인 SNS(Social Network Service)를 기반으로 연재되는 웹툰을 의미한다. ‘SNS 만화’, ‘1인 미디어 웹툰’이라고도 한다. 주류가 되는 SNS의 변화에 따라 1세대(블로그, 싸이월드), 2세대(페이스북, 트위터), 3세대(인스타그램)를 거치며 현재까지 이어져 왔다. 2010년에 등장한 SNS 플랫폼 인스타그램은 애초에 사진을 비롯한 이미지를 공유하기 위해 출시된 앱이다. ‘인스타툰(Instatoon)’이란 ‘인스타그램(Instagram)’과 ‘웹툰(Webtoon)’의 합성어로, 인스타그램에서 창작·유통·감상되는 만화를 뜻한다. 인스타툰은 10컷이라는 제한된 분량과 너비 안에 담긴 그래픽과 텍스트를 통해 소통하는 방식이다. 인스타툰이 작품성과 완성도 면에서 기성 작가들의 퀄리티를 능가한다고 할 수는 없다. 또한 일상툰의 소재와 서사가 갖는 한계가 뚜렷하고 때로는 엉성하고 어설프게 보이기도 한다. 그러나 느슨하고 자유로운 진입장벽 덕분에 인스타툰은 풍자 만화의 감성과 메시지를 더욱 직선적이고 통쾌한 맛으로 전달한다.

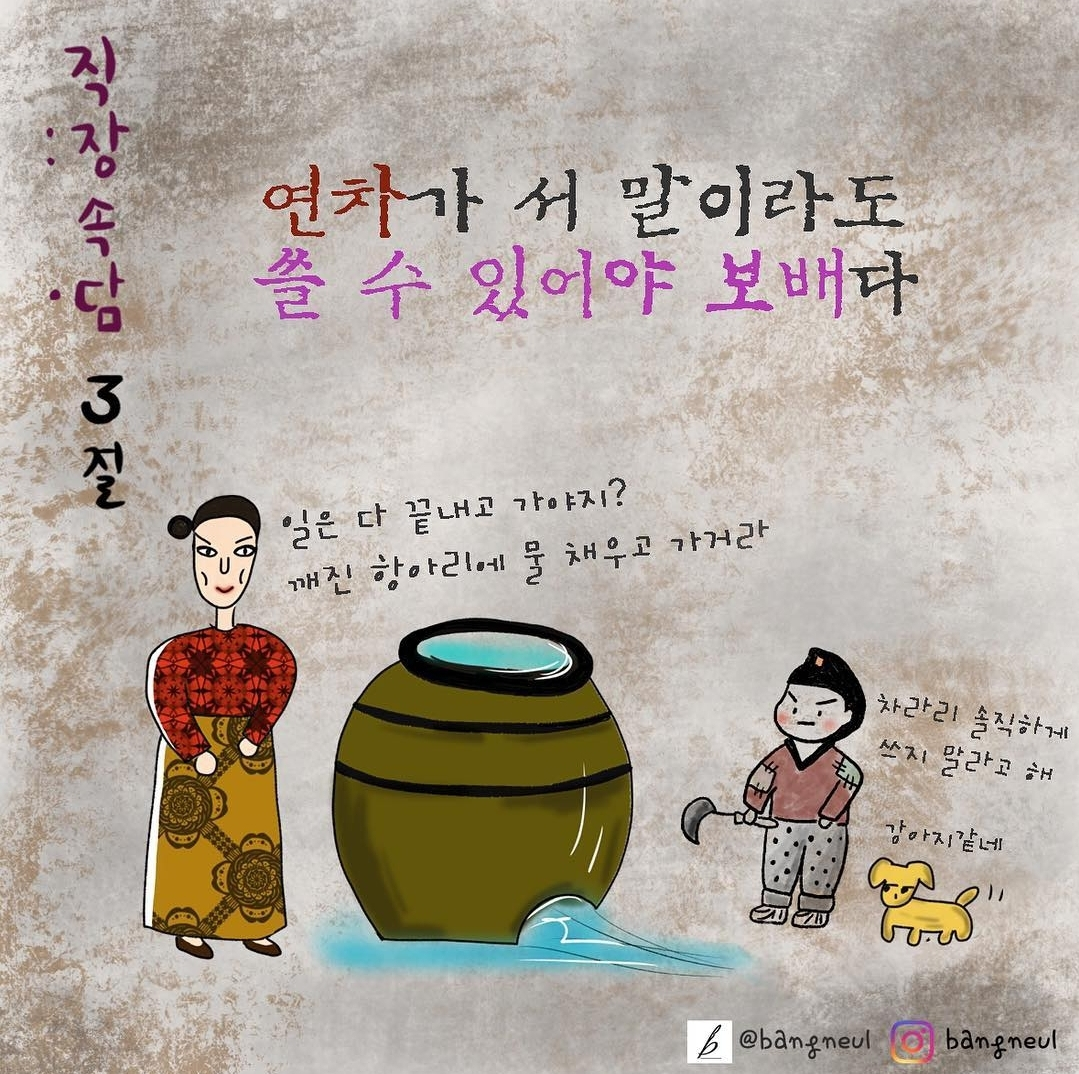

결혼의 의미를 되새기며 새로운 MZ 며느리의 서사라고 평가받았던 수신지 작가의 <며느라기>는 세대를 교차하며 시어머니와 며느리, 친정엄마와 딸, 아내와 직장여성이라는 N잡러로 살아가는 사린의 현실을 리얼하게 보여주며 공감을 얻었다. ‘며느라期(기)’는 갓 결혼한 여성들이 통과하는 통과의례로 이 시기를 성공적으로 극복하지 못하면 10년 넘게, 혹은 평생을 “제가 할게요” “저한테 주세요” “제가 다 할게요!”라는 슈퍼 파워로 살아가야 한다는 말이다. <며느라기>는 주인공 사린의 시선에서 시부모님과 시누이, 형님과 아주버님과의 관계에서 겪는 문화적 차이와 심리적 갈등을 위트있게 다루면서, 오랜 시간 당연하게 지속되어 온 시월드와 며느리의 역할에 대해 다양한 화두를 던진다. 이 작품은 2017년 ‘오늘의 우리 만화상’, ‘2017 만화가 협회장상’, ‘2018 올해의 성평등문화상’ 등을 수상하면서 인스타툰의 ‘낯설게 보기’가 사회적 소통 도구로서 인정받는 계기가 되었다. 이 밖에도 사장의 입장에서 환장할 만한 사연들을 소개하면서 짠한 공감을 얻은 워니 작가의 <사장환장곡>, 간호사들의 사연을 받아서 본인 캐릭터로 각색한 간호사 작가 비자의 <병약해도 괜찮아> 등은 당사자가 아니면 알 수 없는 각자의 스트레스와 부조리를 담아냈다. 그런가 하면 고구려벽화 풍으로 직장일상을 풍자하는 방바닥늘보 작가의 <직장속담>은 상사와 부하, 사장과 직원 등 다양한 관점에서 조직을 둘러보게 한다.

ⓒ 수신지 작가 <며느라기> 인스타그램 (@min4rin) / ⓒ 방바닥늘보 작가 인스타그램 (@bangneul)

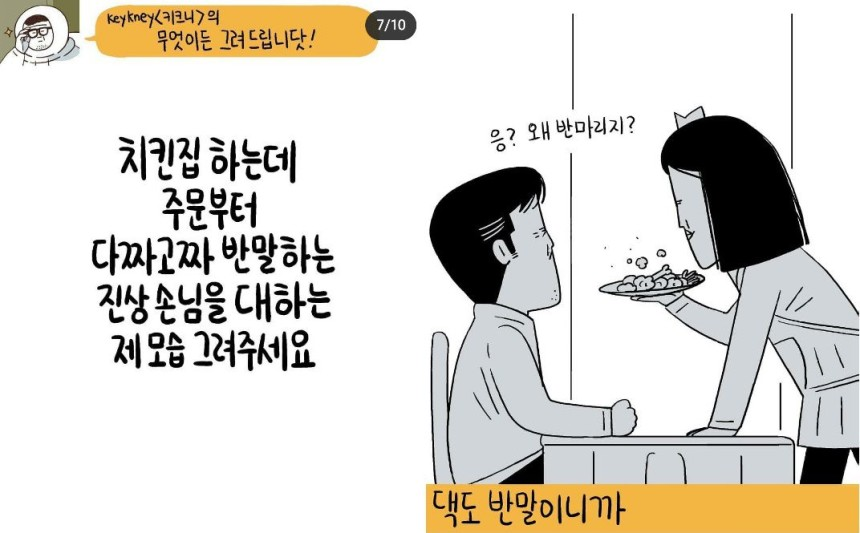

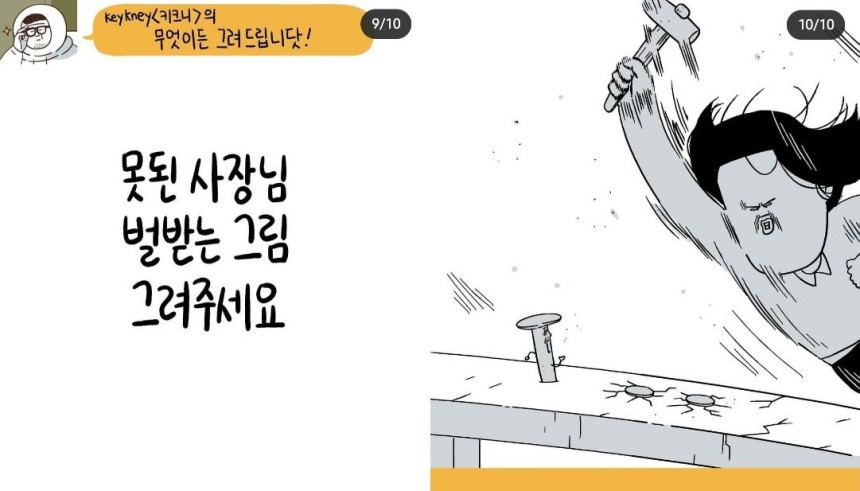

인스타툰은 일상을 담은 게시물과 함께 일상의 리듬에 따라 감상되면서 공감의 온도를 높인다. 고단한 삶의 순간순간에 짧은 위로가 되기도 하고, 통쾌한 사이다가 되어주기도 한다. <무엇이든 그려드립니닷!>을 연재하는 키크니는 다짜고짜 반말하는 진상 손님을 대하는 알바생의 사연에 치킨 반 마리로 복수하는 카툰으로 화답한다. 그런가 하면 못된 사장님이 벌받는 그림을 그려달라는 사연을 받고는 못이 된 사장님을 그려주면서 웃음과 공감을 전했다.

ⓒ 키크니 작가 인스타그램 (@keykney)

인스타툰의 진정성은 개인의 주관적인 심리로 고정되지 않고, 작가와 감상자들 사이를 ‘역동적’으로 순환하며 서로에게 영향을 끼친다. 인스타툰에서 진정성은 작가와 감상자들 사이에서 반복적으로 순환하고 축적되면서 생성된다. 작가는 캐릭터의 익명의 모습을 빌려 자신의 일상 경험을 ‘솔직’하게 털어놓고, 감상자는 이를 작가와 동일시하며 ‘진실’한 것으로 감각한다. <잔망루피> 짤은 원작인 <뽀롱뽀롱 뽀로로>를 잊어버리게 만들 만큼 독립적이고 개성 있는 모습으로 인기를 얻었다. 예민하고 수줍음 많은 루피가 직장생활을 해나가는 짤들은 수많은 ‘직딩’들에게 공감을 얻었다. 감상자들은 자신의 관련 경험을 댓글로 남기고, 이에 작가나 다른 감상자가 좋아요나 대댓글을 달아 의견을 표한다. 각자의 일상에 기반하여 공감을 위주로 이루어지는 이러한 상호작용 역시 거짓이 아닌 실재하는 ‘진솔’한 것으로 받아들여진다. SNS 풍자툰의 생명력은 리얼한 일상과, 그 속에 쌓여있는 불만과 고민들을 덜어 줄 ‘이불킥’ 같은 생동감이다.

표현의 자유와 혐오 표현의 경계에 서다

‘풍자’란 현실의 부정적 현상이나 모순에 대해 해학을 곁들여 돌려 말하는 것을 뜻한다. 비판적인 내용을 담고 있지만 모욕적인 언사이기보다는 웃음을 유발하는 유머가 담겨 있어서 함께 성찰하고 바로잡자는 의도를 담는다. 풍자는 오랜 시간 동안 가장 창의적이고 미학적인 예술 표현으로 존중받아왔다. 바쁜 일상을 살아가는 사람들에게 풍자는 잠깐의 멈춤과 사유하기를 제공하는 시간의 책갈피라고 할 수 있다. 자신을 둘러싼 세계를 생각하면서 지금의 삶을 성찰하도록 하는 것이 풍자가 제공하는 건강한 말 걸기이다.

지난 12·3 비상계엄 이후 대통령 선거까지 계엄령에 저항하는 수많은 풍자 밈들이 생산되었다. 비상계엄 선포를 소재로 한 윤 전 대통령 패러디나 북한 김정은 국무위원장의 반응, 김건희 여사 관련 풍자가 쏟아졌다. 기성작가들의 칼날 같은 시사만화 외에도 2030 세대들이 직접 만든 기발하고 본질을 찌르는 짤과 밈들이 쏟아졌다. 그중에서도 특히 눈에 띄는 건 생성형 AI를 활용한 합성 이미지들이었다. 일상생활과 정치 풍자를 소재로 AI가 만든 4컷 만화들이 급속도로 유행했다. 챗GPT 그림체, 지브리 그림체, 실사풍 등 다양한 화풍에 담긴 아이디어들도 무궁무진했다. 그러나 한편으로는 같은 기술을 이용해 자신과 생각이 다른 정치인을 조롱하거나 장애인과 이주민 등을 차별하는 표현들도 난무했다. 일부에선 유흥업소 여성들의 이야기를 통해 성매매를 미화하거나 조장하는 만화가 대량으로 유통되며 논란이 되기도 했다.

반드시 해야 하는 풍자란, 그만큼의 책임과 행동이 따르는 엄중한 사안들에 한해서 유효하다. 표현의 자유는 무한한 것이 아니다. 타인에게 상처를 주고, 타인의 삶을 조롱하며, 배제하기 위한 창작은 혐오의 또 다른 이름이다. 표현의 자유라는 권리가 혐오 표현이라는 범죄로 변질되는 것은 창작자의 편향된 의도와 선동에서 비롯된다. AI라는 새로운 도구로 더욱 다양한 표현의 장이 열리고 있지만 풍자나 패러디 등의 장르에서 타인의 삶을 훼손하지 않는 윤리적 상상력과 감수성에 대한 논의는 아직 본격화되지 못하고 있다.

풍자툰의 핵심 키워드는 '진정성'과 '포용성'

새로운 기술은 언제나 인간에게 낯선 경험과 충격으로 다가온다. 소셜미디어는 시간과 공간, 인종과 언어, 세대와 문화를 뛰어넘는 초연결을 목표로 진화하고 있다. 그러나 인간의 소통은 기술의 속도와 다르다. 인간은 누군가의 눈빛과 표정, 반응을 살피고, 서로의 간격과 정체성을 존중하며 살아야 한다. 진정성은 개인적인 것이 아니라 소셜미디어의 장을 구성하는 모두와 연관을 맺는 집단적인 정동이다. 진정성은 게시물과 댓글 사이를 순환하며 축적되고, 다방향적이고 역동적인 영향을 끼친다. 풍자 카툰이 갖춰야 할 가장 중요한 본질이자 키워드는 타인의 아픔에 공감하고, 함께 연대하는 힘을 발휘하는 포용성에 있다.

참고문헌

서찬휘(2025), 『인스타툰』, 커뮤니케이션북스.

유선욱(2020), 「진정성 연구 고찰과 미래 과제에 대한 탐색: 커뮤니케이션 학술지에 나타난 진정성의 개념과 척도, 연구경향을 중심으로」, 한국 사회과학연구, 39(1).

최민지(2022), 「인스타툰, 정동하는 진정성의 일상」, 대중서사연구, 28(3).

Lionel Trilling & Irving Howe & Leslie Farber & William Hamilton & Robert Orrill(2015), “Sincerity & Authenticity: A Symposium”, Salmagundi 187, Saratoga Springs: Skidmore College.

Sara Ahmed(2004), “Affective Economies”, Social Text 79, Duke University Press.