만화, AI와 손잡다

(2) AI 창작물의 저작권과 윤리 논쟁

인공지능(AI)의 창작이 일상이 되고 있다. 그림, 웹툰, 소설, 영상 등 콘텐츠 산업 전반에서 생성형 AI 기술의 활용이 빠르게 확산하며, 우리는 다시금 본질적인 질문과 마주하게 된다. ‘누가 창작자인가?’, ‘창작이란 무엇인가?’라는 질문은 더 이상 철학적 사유의 영역에 머무르지 않는다. 기술이 창작의 문턱을 낮추고 속도를 높이면서, 콘텐츠 생산의 구조 자체가 변화하고 있다. 이제는 AI가 단순히 사람의 보조를 넘어, 때로는 사람을 대신해 이야기를 만들고 그림을 그리고 영상을 만든다. 이러한 변화는 창작을 둘러싼 기존의 개념들, 즉 ‘창작자’, ‘저작자’, ‘저작권’, ‘저작물’이라는 법적·윤리적 정의에 균열을 내고 있다. 특히 시각 콘텐츠 중심의 웹툰 산업은 이러한 변화의 최전선에 있다. 작화, 배경, 채색은 물론이고, 스토리의 흐름과 대사의 구성까지도 AI에 의해 생성되는 시대가 도래한 것이다. 생성형 AI 모델은 단순한 도구의 수준을 넘어, ‘콘텐츠 제작자’라는 새로운 정체성으로 등장하고 있다. 초보 작가부터 대형 플랫폼에 이르기까지, AI 기술은 빠르고 값싼 창작 수단으로 주목받고, 이미 다양한 작품에서 그 흔적을 확인할 수 있다. 그러나 이러한 흐름이 가져오는 변화는 단지 생산성의 문제만을 일으키는 것을 넘어섰다. 이제는 창작의 주체, 창작물의 정체성, 그리고 그에 따르는 권리와 책임의 귀속이라는 훨씬 더 근본적인 문제들로 확장하고 있다.

‘AI가 만든 웹툰은 과연 ‘창작물’로 볼 수 있는가? 아니면 기존 콘텐츠를 조합한 ‘모방물’에 불과한가?’라는 질문은 AI 콘텐츠에 대한 법적 보호 여부와 직결된다. 현행 저작권 체계에서는 AI가 생성한 결과물에 대해 사람이 실질적으로 선택, 수정, 편집 등의 창작에 이바지해야만 보호 대상이 될 수 있다. 단순히 프롬프트만 입력하거나, AI의 결과물을 수용하는 데 그친다면 이는 저작권 등록 대상에서 제외될 수 있다. 이 질문은 단지 윤리적 판단이나 기술적 논평의 대상이 아니다. 이는 곧 법적 판단과 산업적 규범의 정립을 요구하는 실질적인 사회적 과제다. 생성형 AI는 기존 그림, 웹툰, 소설, 영상 등의 데이터세트(DataSet)1) 를 학습해 콘텐츠를 생성하는데, 이 과정에서 사용된 학습 데이터의 출처는 불명확한 경우가 많다. 학습 데이터가 원저작자의 동의 없이 수집된 것이라면, 이는 단순한 기술의 진보를 넘어선 저작권 침해의 소지가 다분하다. 더 나아가, AI가 생성한 결과물의 창작성, 즉 독창성이나 유일성 여부는 여전히 불명확하며, 창작자가 어느 수준까지 기여했는지를 입증하는 것도 쉽지 않다.

실제로 국내외에서 AI 콘텐츠를 둘러싼 법적 다툼과 사회적 논쟁은 해마다 증가하고 있다. 법원은 AI가 만든 콘텐츠에 대해 ‘인간의 창의성이 개입되지 않으면 저작물로 간주할 수 없다’라고 판단하고 있으며, 주요 저작권 기관들도 이에 따라 가이드라인을 제시하고 있다. 이 과정에서 창작자의 개입이 얼마나 실질적인지, AI의 생성 방식이 기존 작품과 얼마나 유사한지, 그리고 AI 학습이 정당한 방식으로 이루어졌는지 등 다양한 층위의 쟁점이 맞물려 있다. 창작물의 정의와 그 주체를 두고 벌어지는 이 논쟁은, 단순히 AI 기술을 어떻게 활용할 것인가를 넘어, 창작이라는 인간 고유의 활동에 대한 사회적 이해와 합의를 다시 구성해야 하는 시점에 서 있다는 것을 보여준다.

이러한 AI의 가능성과 문제가 일본의 실험에서 드러났다. 우선 2023년 일본에서는 작가 루트포트(Rootport, 필명)가 AI 활용해 제작한 만화다. 지난 회에서 언급한 「사이버펑크 : 피치 존」이 AI 기반 창작물의 저작권과 윤리 문제를 둘러싸고 사회적 논란이 촉발했다. 이 작품은 작가가 줄거리와 세계관을 직접 구성하고 시나리오도 집필했지만, 모든 그림 제작은 전적으로 인공지능 이미지 생성기 미드저니(Midjourney)2)를 활용해 단 6주 만에 100여 쪽의 풀 컬러 만화로 완성했다. 이는 기존 방식으로는 상상하기 힘든 속도였다. 물론 이 과정에서도 여러 기술적 한계도 존재했다. 그는 CNN 등 언론과 자신의 블로그에서 손 표현의 왜곡, 캐릭터의 일관성 부족, 장면 간 연출의 부자연스러움 등 기술적 한계는 여전히 존재했지만, 그는 그것 또한 실험 일부이자 창작의 진화 과정으로 수용했다. 그는 반복되는 수작업으로부터의 해방을 언급하며, AI가 작가를 대체하는 것이 아니라 오히려 창작의 자유를 확장하는 조력자가 될 수 있음을 강조했다.

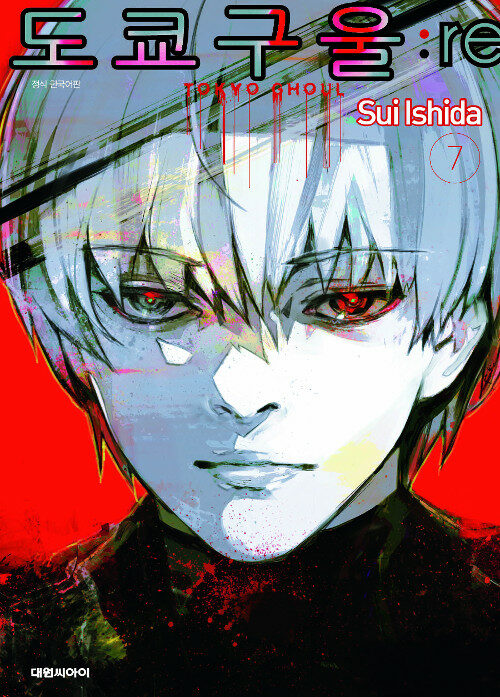

도쿄구울 표지

그러나 「사이버펑크 : 피치 존」이 공개되자, 작화 스타일이 ‘이시다 스이(Ishida Sui)’3)의 인기 만화 「도쿄 구울(Tokyo Ghoul)」4)과 지나치게 유사하다는 비판이 나왔다. 눈의 형태, 그림자 처리, 선의 흐름, 구도 비율 등에서 원작자의 독창적 스타일을 모방했다는 의혹이 커졌고, 온라인 커뮤니티와 창작자들 사이에서도 표절 논란으로 확산되었다. 이와 함께, AI 학습 데이터의 불투명성, 저작권 침해 가능성에 대한 논쟁으로 번져나갔다. 이후 원작자 측은 AI가 자기 작품을 무단 학습했을 가능성을 주장하며 강하게 반발했고, 논란이 된 콘텐츠는 플랫폼에서 삭제 조치했다.

그러나 이 사건은 단순한 삭제로 마무리되지 않았다. AI가 어떤 데이터를 학습했는지에 대한 투명성 부족, 특정 작화 스타일의 모방 가능성, 그리고 결과물의 창작 주체성과 저작권 귀속 문제 등, AI 창작물 전반에 대한 윤리적·법적 쟁점을 드러낸 사례로 남게 되었다.

또 다른 사례가 바로 「TEZUKA 2023 프로젝트」다. 이 프로젝트는 국내에서는 「우주소년 아톰(ASTRO BOY)」5)을 그린 일본 만화계의 거장으로 알려진 ‘데즈카 오사무’의 대표작을 작가와 AI의 협업으로 재현하려는 시도였다. 2023년 11월, AI의 창작 기여를 통해 제작된 신작 에피소드는 일본의 주간 만화 잡지 「주간 소년 챔피언」6)에 풀 컬러 웹툰으로 구성해 연재했다. 이는 AI가 단순 보조 도구를 넘어, 실제 콘텐츠 창작 과정에 본격적으로 참여한 사례였다.

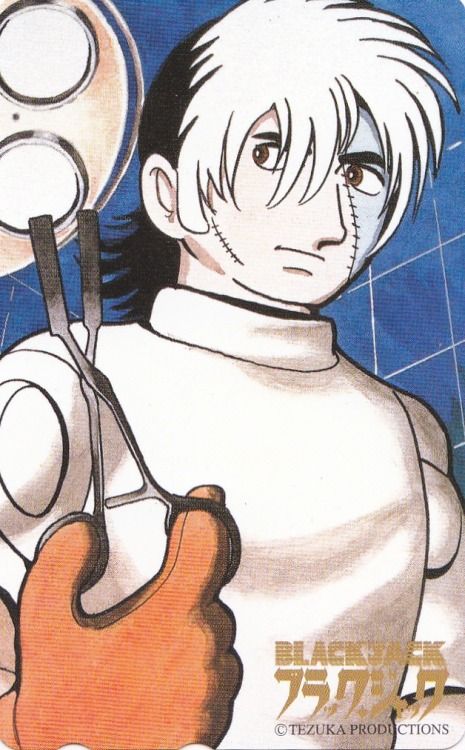

데즈카 2023 프로젝트 - 블랙잭

이 프로젝트의 핵심은 AI가 혼자 만든 만화가 아니라는 데 있다. ‘데즈카 프로덕션’은 다양한 AI 모델을 통해 기존 「블랙잭」의 에피소드 200여 편을 학습시켰다. 이후 창작자들이 프롬프트를 입력하여 줄거리, 시각 이미지, 인물 묘사 등을 생성하게 하고, 그중 완성도 높은 결과물을 편집자가 감수 및 보완해 최종본으로 제작하는 방식이었다. 작가는 AI가 생성한 결과물을 단순히 수용하는 수동적 존재가 아닌, 전반적인 기획과 감성적 디테일을 완성하는 디렉터 역할을 했다.

교도통신에 따르면 데즈카 오사무의 아들이자 데즈카 프로덕션 대표인 ‘데즈카 마코토’는 “AI는 도구일 뿐이며, 그 가치는 어떻게 활용하느냐에 달려 있다.”라고 했다. 그는 AI는 창작자의 상상력과 감성을 구현하는 보조 수단에 불과하며, 창작의 중심에는 여전히 사람이 개입하고 선택해야 한다는 것이다. 이는 AI를 독립된 창작자가 아닌, 창작자의 협력자 또는 도구로 규정하는 관점을 명확히 보여준다. 그는 AI가 생성한 이미지나 대사에는 사람의 감각으로만 구현할 수 있는 여운이나 모호함이 부족하다고 지적했다. 지나치게 평면적이고 직선적인 결과물일수록, 창작자의 마지막 터치가 더욱 중요하다는 것이다. 이러한 입장은 AI가 사람을 대체하기보다는 창작의 동반자, 즉 새로운 파트너로 기능할 수 있음을 시사한다.

TEZUKA 2023 프로젝트는 또한 창작의 대중화라는 측면에서도 새로운 가능성을 보여주었다. 데즈카 마코토는 AI 기술이 작가의 노동을 단순히 줄여주는 수단을 넘어, 기술적 역량이 부족한 사람도 자기 상상력을 실현할 기회를 제공한다고 설명했다. 이는 과거 데즈카 오사무가 일본 최초로 어시스턴트 제도를 도입해 창작의 분업화를 이끌었던 맥락과도 맞닿아 있다. 오늘날 AI는 그 어시스턴트를 대신할 수 있는 또 다른 조력자인 셈이다.

이와 함께, 같은 해 일본 예술노동자협회(Arts Workers Japan)가 작가를 상대로 온라인 설문조사를 했는데, 협회 작가 27,000명의 응답자 중 94%가 AI로 인한 저작권 침해를 우려하고 있으며, 59%는 자신의 일자리에 위협을 느낀다고 마이니치신문이 전했다. 이는 AI 창작 시대에 창작자 보호와 기술 진보 간의 균형을 위한 사회적 합의와 제도 정비가 절실하다는 사실을 보여준다.

이러한 사례들이 던지는 시사점은 명확하다. 이 두 프로젝트는 모두 생성형 AI를 핵심 도구로 활용했다는 점에서 출발선은 같다. 기획과 스토리는 인간 작가 맡고, 시각적 구현은 AI가 담당하는 협업 구조를 통해 빠른 제작과 새로운 창작 방식의 가능성을 실험했다. 특히, 반복적인 수작업에서 벗어나 작가 더 높은 단계의 기획과 감정적 연출에 집중할 수 있다는 점에서, 두 프로젝트 모두 AI를 창작의 도구로 공유한 것은 공통된 방향성을 보여준다.

그러나 실험의 결과와 사회적 수용의 측면에서는 분명한 차이가 존재했다. 루트포트의 경우, AI를 통해 생성된 이미지가 표절 논란에 휩싸였다. 작화 스타일의 모방 가능성, 학습 데이터의 불투명성, 그리고 AI 콘텐츠의 주체성과 저작권 귀속 문제 등 복합적 논쟁이 뒤따랐고, 결국 플랫폼은 해당 콘텐츠를 삭제하는 것으로 사태를 정리해야 했다. 반면, 「TEZUKA 2023 프로젝트」는 데즈카 프로덕션이 직접 기획하고, 작가와 AI의 역할을 명확히 분리한 협업 방식으로 긍정적인 반향을 끌어냈다. AI는 그림 제작을 담당했지만, 전체 작품의 방향성은 작가가 맡았다. 이 같은 디렉터 중심 협업 모델은 AI의 기술력을 인정하면서도 창작의 주도권은 우리에게 있다는 점을 분명히 하며, 창작의 윤리성과 예술성을 함께 고려한 사례로 보인다.

이 두 사례의 공통점과 차이점은 단순한 사건 비교를 넘어, 창작이 어떤 조건과 구조를 갖추어야 하는지를 시사한다. 첫째, AI와 인간의 협업은 창작자 개입의 정도가 핵심 기준이 되어야 한다. 단순히 AI가 생성한 결과물을 수용하는 것이 아니라, 기획과 감정적 디테일, 최종 판단에 인간의 역할이 명확히 드러나야 한다. 둘째, AI가 학습하는 데이터의 출처와 생성 결과물의 투명성 확보는 절대적인 전제다. 학습 데이터에 대한 명확한 저작권 정리 없이 진행된 창작은 표절 논란을 피할 수 없으며, 이는 결국 창작자와 플랫폼 모두의 신뢰를 무너뜨릴 수 있다. 셋째, AI를 단순한 도구로 규정하는 방식이 아닌, 인간과의 관계성을 전제로 한 새로운 역할 정립이 필요하다. 이는 창작의 정체성과 창작자 권리의 재정립을 수반하는 문제이기도 하다.

「사이버펑크 : 피치 존」은 창작의 효율성과 자유를 확장하는 실험이었지만, 저작권 윤리와 데이터 투명성이라는 문제를 소홀히 했을 때 어떤 한계에 봉착할 수 있는지를 보여준다. 반면, 「TEZUKA 2023 프로젝트」는 인간과 AI가 협업하는 창작 구조의 미래 가능성을 조심스럽게 그려내며, 제도화될 수 있는 공존 모델을 제시했다. 결국 두 실험은 각각 창작과 기술의 접점에서 무엇이 필요한지를 명확하게 드러낸다. AI가 창작 현장에서 도구로서, 혹은 협력자로서 제 역할을 하기 위해서는 법적·윤리적 기준과 사회적 신뢰라는 기반이 필수적이다.

현재 각국은 저마다 다른 대응을 보인다. AI 기술의 개발적인 면에서 일본 저작권법을 보면 ‘합리적인 범위 내’타인의 콘텐츠를 동의 없이 학습 데이터로 활용하는 것을 허용하고 있지만, ‘저작권자의 이익을 부당하게 해치지 않는 범위’라는 불분명한 기준은 다양한 해석을 낳고 있다. ‘미국 저작권청(US Copyright Office)’은 ‘AI 단독 생성물에는 저작권을 부여하지 않는다’라는 입장을 명확히 했고, 유럽연합은 AI 콘텐츠의 데이터 출처와 저작자 표기에 대한 가이드라인을 마련 중이다. 우리나라는 아직 명확한 법제나 정책이 없는 상황이지만, 공론화는 본격화되고 있다.

AI 창작물의 저작권 문제를 둘러싼 국제적 대응 중에서도, 미국 저작권청의 입장은 AI시대 저작권 체계의 방향을 가늠할 수 있는 가장 명확한 기준점으로 주목받고 있다. 2023년 3월, 미국 저작권청은 ‘정책 성명(Policy Statement)’을 통해 ‘인간의 창작 개입이 없는 순수한 AI 단독 생성물에는 저작권을 인정할 수 없다’라는 입장을 공식화했다.

이 방침은 단순한 행정 가이드라인이 아니라, 이후 AI 기반 창작물의 법적 지위와 창작 주체에 대한 기준을 형성하는 핵심 기준이 되었다. 이 정책의 배경에는 ‘스티븐 탈러(Stephen Thaler)’가 제기한 저작권 소송이 있다. 탈러는 2019년, 자신이 개발한 AI 시스템 ‘Reactivity Machine’ 생성한 이미지를 ‘AI가 저작자’임을 명시한 채 저작권청에 등록 신청했다. 그러나 저작권청은 ‘인간에 의한 창작물 요건(Human Authorship Requirement)’이 충족되지 않았다며 이를 거부했다. 탈러는 이에 불복해 행정심판에 이어 미연방지방법원에 소송을 제기했지만, 2023년 8월 법원은 저작권청의 입장을 지지하며 원고 패소 판결을 내렸다. 판결문에서 법원은 명시적으로 ‘AI는 인간이 아니며, 따라서 저작권법상 저작자가 될 수 없다’라고 판시했다. 스티븐 탈러는 이 판결에 대해 ‘미연방 항소법원’에 항소했으나, 2024년 3월 최종적으로 항소가 기각되었다. 항소심 재판부는 ‘현행 ‘미국 저작권법’은 저작자의 정의를 ‘인간(human)’에 한정하고 있으며, AI 단독 생성물에 대한 저작권 인정은 입법기관의 개입 없이는 불가능하다’라는 점을 들어 1심 판결을 유지했다. 결국 이 판례는 AI 단독 창작물은 법적으로 보호받을 수 없으며, 사람이 개입된 협업의 경우에만 저작권 보호를 논의할 수 있다는 국제적 흐름에 강력한 근거를 제시한 것이다.

특히 미국은 사법·행정 양축 모두에서 사람 중심의 창작 개념을 고수하고 있으며, 이는 향후 글로벌 저작권 정책 수립에도 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 이처럼 미국은 행정부와 사법부 차원 모두에서 사람 중심의 저작권 체계 유지를 명확히 하고 있으며, 이는 AI 창작물의 법적 지위를 둘러싼 글로벌 논의에 있어 강력한 선례로 기능하고 있다. 특히 이 판결과 가이드라인은 향후 사람과 AI의 협업 결과물에 대한 권리 배분 기준을 정립하는 데 중요한 잣대가 될 것으로 보인다.

미국 저작권청은 이후 ‘AI 콘텐츠 등록 지침(AI-Generated Content Guidance)’을 통해 AI가 개입된 콘텐츠에 대해 다음과 같은 등록 원칙을 제시하고 있다. 첫째, AI가 생성한 결과물 중 사람이 실질적으로 선택, 배열, 수정 등의 창작적 기여 부분만 저작권 보호 대상이 된다. 둘째, 신청자는 해당 작품의 창작 과정에서 AI가 개입된 정도를 명시적으로 신고해야 하며, 이를 누락 할 경우 등록이 취소될 수 있다. 즉, 사람의 창의성이 개입되지 않은 AI 산출물은 ‘창작물’로 간주하지 않으며, 해당 저작권의 귀속 주체도 성립되지 않는다.

이와 같은 미국의 조치는 생성형 AI 기술의 발전 속도와 대비하여 ‘창작자 개입’ 여부를 중심으로 저작권 보호의 판단 기준을 엄격히 설정한 것이다. 동시에 이는 플랫폼과 콘텐츠 생산자 및 기업에 투명한 데이터 사용과 AI 활용 내용 공개의 의무를 부과하는 제도적 압력으로 작용하고 있다.

특히 향후 미국 의회와 저작권청은 추가적인 제도개선을 예고하고 있으며, AI를 단순한 ‘도구’로 볼 수 없는 복합적 창작 환경을 반영해 공동저작물 개념, 공정이용 범위 확대 여부, 등록 절차 개선 등을 지속해서 논의하고 있다.

이러한 흐름은 하나의 분명한 메시지를 전달한다. AI가 만들어낸 결과물이 아무리 창의적으로 보일지라도, 사람의 창의적 개입이 없다면 그것은 법적 권리의 대상이 될 수 없다는 것이다. 이는 기술의 발전이 ‘창작’의 개념을 확장하는 동시에, 저작권의 본질이 여전히 사람 중심의 창조 행위에 기반하고 있음을 상기시켜 주는 중요한 시사점이기도 하다.

이러한 논의는 단지 아시아나 미국에 국한된 문제가 아니다. 유럽연합 역시 AI 창작물에 대한 저작권 및 데이터 투명성 확보를 위해 제도적 정비에 나서고 있다. 로이터에 따르면 EU는 2024년 6월 발효된 AI 규제 법안(AI Act)을 통해, 일반 목적 AI 모델(General Purpose AI)에 대해 훈련에 사용된 데이터의 출처를 명시하고, 저작권 보호 대상 콘텐츠의 사용 여부를 공개할 것을 의무화했다. 이는 단순한 정보제공 수준을 넘어, AI 모델 제공자가 훈련용 데이터에 대한 요약 리스트를 제출하고, 권리자의 ‘옵트아웃(opt-out)’이 명확히 표현되면 해당 콘텐츠의 학습에 활용하지 않도록 하는 기준을 포함한다.

2025년 7월 발표된 AI 행동강령(Code of Practice) 초안 역시 같은 맥락에서 저작권 보호와 기술적 안전성을 중심으로 한 기업 가이드라인을 제시했다. 여기에는 훈련 데이터에 대한 투명성 외에도, AI가 생성한 결과물의 저작자 표기 및 저작권 준수 정책 수립, 권리 침해 방지 장치 마련 등의 항목이 포함되어 있다.

이러한 제도적 움직임은 기술개발의 자유와 창작자의 권리 보호 사이에서 균형을 찾으려는 시도로 해석된다. 특히 유럽의 접근은 창작물의 학습 가능 여부를 전적으로 기술 기업의 자율에 맡기지 않고, 창작자의 권리를 우선 보장하는 ‘선동의(opt-out)’ 체계를 제도화하려는데 초점을 맞추고 있다는 점에서 중요한 시사점을 제공한다. AI의 학습과 생성 과정이 더욱 정교해질수록, 그 기반이 되는 ‘데이터의 출처’와 ‘창작자의 이름’은 단순한 부차적 정보가 아니라, 창작의 정당성을 입증하는 핵심 요건이 되어가고 있다.

AI 창작물에 대한 저작권 인정 여부는 세계적으로 논쟁의 중심에 있으며, 우리나라도 예외는 아니다. 아직 명확한 가이드라인이 부재한 상태지만, AI 활용에 대한 법적 기준 마련을 위한 논의가 본격화되고 있다. 2023년 말 힌국저작권위원회가 발간한 ‘생성형 AI 저작권 안내서’는 현재 우리나라 저작권 체계 내에서 생성형 AI가 만든 산출물의 법적 지위와 이에 대한 정부 입장을 종합적으로 담고 있다.

우선 가장 핵심적인 원칙은 현행 저작권법상 “저작물”이란 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 의미한다는 점이다. 이에 따라 자연인이 아닌 AI가 독자적으로 생성한 산출물은 원칙적으로 저작권 보호를 받을 수 없다. 이는 미국이나 일본과 유사한 입장으로, 사람의 창의적 개입이 없는 AI 산출물은 법적으로 보호 대상이 되지 않는다. 다만, 사람이 AI 산출물에 대해 실질적인 수정, 증감, 편집, 배열 등의 창작적 개입을 한 경우, 그 부분에만 저작물성이 인정할 수 있다.

예를 들어, AI가 생성한 이미지들을 사람이 선별하고 새로운 맥락 안에 배치했다면 이는 편집저작물로서 등록할 수 있으며, 보호 범위는 사람의 창작적 기여에 한정된다. 실제로 YTN 보도에 따르면 올해 한국음악저작권협회(KOMCA)가 2022년에 발표한 노래에 대해 AI 작곡 소프트웨어를 통해 생성된 음악에 대해 저작물성을 부인하고 저작권료 지급을 중단한 사례가 있다.

AI 창작물에 대한 제도적 정비도 점차 속도를 내고 있다. 정부는 ‘AI-저작권 제도개선 워킹그룹’을 통해 워터마크 기술 적용, 생성 이력 추적, 출처 표기 등을 포함한 기술적·정책적 방안을 검토하고 있으며, 산업계·법조계·창작자 단체 등과 협의를 지속하고 있다.

이와 함께 국회에는 콘텐츠 제작자가 AI 기술을 활용하여 콘텐츠를 생성한 경우, 해당 사실을 콘텐츠에 표시하도록 하는 ‘콘텐츠산업 진흥법’ 일부개정안이 발의되어 있다(의안 번호 2200048). 이 개정안은 AI가 개입된 창작물을 별도로 명시하는 표시 의무 조항을 통해 소비자의 알 권리를 보장하고, 창작물의 출처와 제작 방식을 투명하게 하는 것을 목적으로 한다. 아직 통과되지는 않았지만, 이는 향후 AI 창작물의 유통 질서와 저작권 분쟁 예방을 위한 중요한 입법적 기반이 될 것으로 보인다. 결국 우리는 ‘저작권은 인간의 창의성에 기반한다’라는 원칙을 유지하면서도, 급변하는 창작 환경에 대응하기 위한 제도적 유연성을 모색하고 있다.

미국 저작권청이 제시한 AI 콘텐츠 등록 가이드라인처럼, AI가 관여된 창작물에 대해 그 기여 정도를 명확히 드러내고, 사람의 창작성이 어디까지 개입했는지를 기준으로 저작권 보호 여부를 판단하는 체계가 우리나라에서도 필요한 시점이다. 다만 기술 발전의 속도를 따라가기 위해서는 단순한 규제 중심의 접근을 넘어, 산업계와 창작자, 그리고 독자 모두가 참여하는 열린 논의의 장이 병행되어야 한다. 법과 제도는 최소한의 질서를 제공할 수 있지만, 급변하는 환경 속에서 발생하는 새로운 갈등과 가치 충돌은 단지 조항 몇 줄로 해결하기 어렵다. 특히 창작이라는 영역은 기술이 아닌 감성과 의미의 영역이며, 그 해석과 판단은 언제나 시대와 사회가 공유하는 정서적 기준과 문화적 맥락에 따라 달라질 수밖에 없다.

그렇다면, 이러한 사례들에서 우리가 풀어야 할 과제는 무엇인가? 기술의 가능성만으로는 창작의 정당성을 확보할 수 없다. AI 창작의 정의는 법률과 윤리라는 사회적 합의 위에서 다시 구성되어야 한다. 특히 ‘AI가 만든 창작물에 저작권이 부여될 수 있는가?’라는 질문은 단지 법 해석의 문제가 아닌, 창작의 본질을 둘러싼 사회적 가치 판단에 가깝다. 현행 저작권법은 “저작물이란 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물”이라고 정의하고 있으며, 이에 따라 AI가 독립적으로 생성한 콘텐츠는 원칙적으로 보호 대상이 아니다. 그러나 AI 산출물이 실제 시장에서 영향력을 갖기 시작하면서 기존의 권리 구조와 충돌이 발생하고 있다. 이에 대한 대안으로 ‘공동저작물’의 개념이 논의되지만, 현행법은 두 명 이상의 사람을 기준으로 하기에, AI와의 협업을 포괄하기는 어렵다. 다만 사람이 기획·선택·편집 등의 창작적 개입을 했다면 해당 저작권은 사람에게 귀속된다. 문제는 여기서 끝나지 않는다. AI가 학습하는 데이터의 출처는 더욱 본질적인 쟁점이다.

생성형 AI는 공개된 데이터를 기반으로 학습하지만, 이 과정이 저작권자의 동의 없이 이루어졌다면 침해가 될 수 있다. 특정 작가의 스타일이 무단으로 재현된다면, 이는 곧 표절의 위험으로 이어진다. 루트포트 사례는 작화 스타일의 유사성만으로도 논란이 발생할 수 있음을 보여주며, ‘원 데이터’의 투명성이 필수적임을 시사한다. 이러한 문제를 방지하려면 법적 판단을 넘어서 윤리적 기준을 마련해야 하며, AI 사용 사실을 명확히 고지하고 창작물의 정체성과 진정성을 보장할 수 있는 제도적 장치가 필요하다. 플랫폼과 유통사는 정보제공 체계를 강화하고, 창작물의 제작 배경을 소비자에게 투명하게 전달해야 한다. AI가 만든 콘텐츠를 창작물처럼 위장해 유통하는 것은 신뢰를 저해하며, 산업 전반의 신뢰를 무너뜨릴 수 있다. 따라서 명확한 표기, 규약 마련, 창작자의 책임 있는 태도가 동반되어야 한다.

결국 이 논쟁은 단순한 기술 문제가 아니다. 창작은 본래 인간의 감정과 경험에서 비롯된 내면의 표현이며, 이는 우리가 세계를 해석하고 미래를 상상해 온 방식이다. 이제 그 ‘표현자’가 인간이 아닐 수도 있다는 가능성은, 창작의 본질에 대한 물음을 다시금 던진다. 표현의 완성도가 아니라, ‘누가 표현했는가?’에 대한 신뢰가 창작의 가치를 결정하는 기준이 되어가고 있다. 다시 말해 ‘누가’에 논쟁의 쟁점이 있다. 기술은 단지 도구일 뿐이며, 그 목적은 인간 중심의 삶에 있다. 창작의 양과 속도는 높아졌지만, 진정성 있는 목소리의 가치는 여전히 우리에게 있다. AI의 등장은 창작 환경을 확장하는 동시에, 창작자 고유의 감수성과 사회적 신뢰를 위협할 수 있음을 잊어서는 안 된다.

핵심은 명확하다. ‘AI는 창작의 적도, 전적인 창작 주체도 아니다.’ 그렇기에 AI는 분명 위협이자 기회다. 우리가 어떻게 설계하고 다루느냐에 따라, AI는 창작의 경계를 넓히는 도구이자 협력자가 될 수 있다. 이를 실현하려면 사회적 합의와 제도적 설계가 전제되어야 한다. AI가 학습하는 데이터의 출처에 대한 투명성, 원작자의 권리 보호, 그리고 기술 활용의 정당성 확보는 윤리적 사용을 위한 최소 요건이다. 문제는 지금 이 최소 요건 없이 상용화되는 데 있다.

AI는 반복 노동을 줄이고 창작 기회를 넓히지만, 감동과 해석은 여전히 우리의 몫이다. 따라서 기술의 힘만으로는 창작의 미래를 책임질 수 없다. 우리는 AI를 단순한 효율의 수단이 아닌, 창작자와 상호 보완을 할 수 있는 존재로 받아들이는 새로운 생태계를 만들어야 한다. 그것은 투명성과 책임, 신뢰 위에 구축된 창작 환경이며, 기술과 인간의 공존이 실현되는 유일한 길이기도 하다. 이에 따라, 법과 제도뿐 아니라 교육, 플랫폼 구조, 소비자 인식까지 포함하는 전환이 필요하다. 다음 3회에서는 ‘AI와 작가의 공존 방안’이라는 주제로 작가와 AI가 협업하는 창작 모델을 중심으로, 경쟁 아닌 협업의 관점에서 작가와 AI의 창작 공존 모델을 모색하고자 한다.

1) 데이터세트(Date Set): 분석 또는 처리를 위해 함께 구성되고 저장된 데이터의 구조화된 모음

2) Midjourney(미드저니): 미드저니는 인공지능 연구소이자 해당 연구소에서 개발한 인공지능 소프트웨어

3) 이시다 스이(Ishida Sui): 일본의 대표 만화가로 「도쿄 구울」대표작이며, 게임 「JACKJEANNE」에도 참여

4) 도쿄 구울(Tokyo Ghoul): 일본의 어반 판타지 만화. 작가는 이시다 스이(Ishida Sui)

5) 우주소년 아톰(ASTRO BOY): 원제는 ‘철완 아톰’영어명 ‘ASTRO BOY’로 데즈카 오사무의 대표작이며, 우리나라에는 1995년에 SBS가 ‘우주소년 아톰’으로 50회를 방영

6) 주간 소년 챔피언: 일본의 출판사인 아키타 쇼텐에서 1967년 창간한 주간 소년 만화 잡지로 일본의 대표적 만화 잡지

[참고문헌]

Annie Allison. (2025). U.S. Copyright Office issues highly anticipated report on copyrightability of AI-generated works. Reuter. https://www.reuters.com/legal/legalindustry/us-copyright-office-issues-highly-anticipated-report-copyrightability-ai-2025-04-02/?utm_source=chatgpt.com

Blake Brittain, (2025). US appeals court rejects copyrights for AI-generated art lacking 'human' creator. Reuter. https://www.reuters.com/world/us/us-appeals-court-rejects-copyrights-ai-generated-art-lacking-human-creator-2025-03-18/?utm_source=chatgpt.comab?utm_source=chatgpt.com

Foo Yun Chee, (2025). EU's AI code of practice for companies to focus on copyright, safety. Reuter. https://www.reuters.com/business/eu-code-practice-help-firms-with-ai-rules-will-focus-copyright-safety-2025-07-10/?utm_source=chatgpt.com

Groover, M. P. (2019). Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing (5th ed.). Pearson.

Hiroyuki Harada. (2023.5.6). Japan arts workers' survey reveals harm from generative AI, calls for copyright action. Mainichi Japan. https://mainichi.jp/english/articles/20230516/p2a/00m/0et/014000c?utm_source=chatgpt.com

Junko Horiuchi. (2023.7.18.) FEATURE: Japanese artists explore using generative AI for creating new manga. KYODO NEWS. https://english.kyodonews.net/articles/-/42093

Kickstarter. About us. Kickstarter. https://www.kickstarter.com/about

Martin Coulter. (2024). EU's new AI rules ignite battle over data transparency. Reuter, https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/eus-new-ai-rules-ignite-battle-over-data-transparency-2024-06-13/?utm_source=chatgpt.com

Oscar Holland, Natsumi Sugiura and Emiko Jozuka. (2023.3.9.). This is Japan’s first AI-generated manga comic. But is it art?. CNN. https://edition.cnn.com/style/article/japan-first-ai-generated-manga-art-intl-hnk/index.html

Patreon. About Patreon. Patreon. https://www.patreon.com/about

Sean McDonald. (2023.4.8.). First-Ever AI-Created Manga Is Copying Tokyo Ghoul's Art Style. CBR. https://www.cbr.com/ai-manga-peach-john-copying-tokyo-ghoul-art/?utm_source=chatgpt.com

Sketchar. (2017). Sketchar: Augmented reality drawing app. Sketchar. https://sketchar.tech/

U.S. Copyright Office. (2025). AI-Generated Content. Guidance. https://www.copyright.gov/

강유정. (2024). 콘텐츠산업 진흥법 일부개정법률안 검토보고 <인공지능 이용 콘텐츠에 대한 표시의무 부과> 강유정의원 대표발의(의안번호 제2200048호). CODIT. https://thecodit.com/kr-ko/bill/sh/20240531-000000002200048

나무위키. (2025). https://namu.wiki/

문화체육관광부. (2023). AI 시대 새로운 저작권 해법 찾는다…워킹그룹 첫 회의. 정책브리핑, https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148912117&utm_source=chatgpt.com

위키백과. (2025). https://ko.wikipedia.org/

이철남 등. (2023). AI 저작권 법제도 개선방안 연구. 한국저작권위원회 정책연구 보고서. https://www.copyright.or.kr/information-materials/publication/research-report/view.do?brdctsno=54002

저작권법. (2024). 법률 제19927호. [시행 2024. 10. 10]. 대한민국 국회. https://www.law.go.kr/법령/저작권법

한국저작권위원회. (2024). 생성형 AI 저작권 안내서. https://www.copyright.or.kr/information-materials/publication/research-report/view.do?brdctsno=52591

한상옥. (2025). ‘AI 음악’ 저작권 등록 못해… 한음저협, 보증 절차 도입. YTN, https://www.ytn.co.kr/_ln/0134_202504020939075383