공포의 생존에서 벗어난 보살핌, 좀비딸

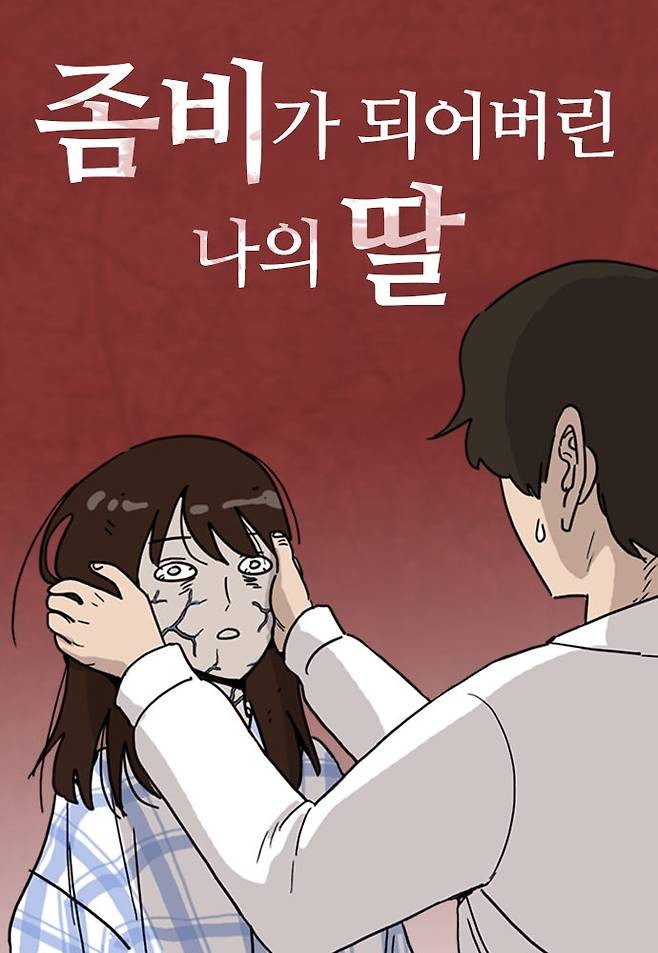

『좀비가 되어버린 나의 딸』, 이윤창

K-푸드, K-팝에 이어 K-좀비가 주목받고 있다. 2016년 영화 ‘부산행’이 세계적으로 인기를 얻으면서 서양 좀비와는 다른 K-좀비만의 매력이 돋보이기 시작했다.

기존 서양 좀비와는 달리, K-좀비는 한국인처럼 행동이 재빠르고 수완이 좋다. 인류 대부분이 좀비가 된 상황에서 살아남은 소수의 인간이 아비규환 속에서 생존하는 익숙한 설정을, K-좀비물은 등장인물들이 서로 주고받는 ‘감정 서사’로 전환해 나갔다. 인류애의 감동까지 전해주는 좀비물로 승화한 것이다.

<좀비가 되어버린 나의 딸>(이하 좀비딸)은 이러한 K-좀비물을 상징하는 웹툰이라 할 수 있다. 어느 날 원인을 알 수 없는 좀비 바이러스로 도시에 계엄령이 선포되자, 사람들은 극심한 공포와 혼란에 빠진다. 좀비가 된 사람들이 거리를 활보하며 도시가 전쟁터처럼 변했기 때문이다. 좀비가 된 딸 수아의 아버지 정환은 딸을 데리고 지옥 같은 도시에서 탈출해 수아의 할머니가 사는 시골 마을 은봉리로 향한다.

‘좀비 서바이벌 가이드’를 쓴 작가 맥스 브룩스는 좀비 세계에서 기억해야 할 키워드가 정복이나 승리가 아닌 ‘생존’이라고 말한다. 반면 ‘좀비딸’은 단순한 생존이 아닌, ‘어떻게 생존’하고 더 나아가 ‘어떻게 살아야’ 할지를 이야기한다. 시골 마을 은봉리 할머니 집에서 숨어 지내며 수아의 아버지 정환과 할머니 김밤순은 좀비 바이러스에 감염된 수아를 보살피는, ‘좀비 보살핌’이라는 새로운 지형도를 독자들에게 보여준다.

도시를 빠져나가려다가 한 아이로 인해 좀비 바이러스에 감염된 수아는 자신이 혐오하고 두려워하던 좀비가 되었다는 사실에 깊이 절망했다. 아버지 정환은 딸 수아를 보호하지 못했다는 자책감에 어머니가 있는 고향 시골 마을로 향했다.

그런데 수아의 할머니는 좀비가 된 손녀 수아의 행동이 마치 늑대 새끼와도 같은 걸 발견한다. 무리 지어 있을 때는 흉포하지만, 혼자 있을 때는 잔뜩 겁먹은 야생동물과 비슷하다는 것을 손녀의 행동에서 감지한 것이다. 이러한 관찰은 기존 좀비물에서 흔히 분출되어 온, 좀비에 대한 강한 혐오와 공포의 경계를 넘어선다. 누군가를 사랑한다는 것이 그 존재를 깊이 들여다보는 것이라면, 할머니가 수아를 바라보는 시선은 분명 사랑이다.

코로나 팬데믹 시기, 확진된 가족 구성원을 집 안에서 따로 격리했던 것처럼, 좀비 바이러스에 걸린 딸 수아를 집 밖으로 나가지 못하게 방에 가두는 아버지 정환. 아버지에 의해 딸 수아는 손쉽게 통제가 된다. 더구나 수아보다도 몸집이 작은, 왜소한 할머니와 고양이 애용이에게도 수아는 쉽게 제압당한다.

현실과 동떨어진 비현실적인 상황이지만, 이러한 코믹 판타지적인 설정은 혐오와 공포의 대명사인 좀비물을 시골 마을 은봉리에서 한 가족이 보내는 소소한 일상의 이야기로 환치시킨다. 이 이야기는 좀비가 된 딸 수아가 가족에게서 말을 배우고 학교에 가 친구도 사귀는 내용으로 확장된다.

장애 자녀를 둔 부모가 자녀의 사회 적응을 위해 고군분투하는 모습을 연상시키는 아버지 정환의 모습은 웅숭깊은 공감을 불러일으킨다. 세상의 시선으로는 비난받을 수 있는 상황 속에서 작가는 혐오와 생존에만 기댄 좀비물의 한계를 벗어나 극한의 상황에서도 서로를 포기하지 않는 가족의 진정한 의미까지 성찰하게 한다. 그렇다. 웹툰 <좀비딸>은 어떤 상황에서도 놓지 말아야 할, 포기하지 말아야 할 인간의 덕목을 우리에게 말해주는 듯하다.

그 인간의 덕목을 실천하는 방법은 좀비가 된 딸 수아의 아버지 정환이 번역하던 책 ‘야생동물 길들이기’에서 찾을 수 있다. 정환은 책에 나온 야생동물 길들이기 방법 중 하나인 ‘교감하기’를 딸에게 시도한다. 눈을 천천히 감았다 뜨는 것을 반복하는 ‘눈 뽀뽀’가 야생동물에게 공격할 의사가 없음을 내비치는 효과가 있다는 내용을 보고, 이를 수아에게 그대로 적용해 본다. 이러한 정환의 행동은 좀비를 ‘더 이상 인간이 아닌, 살아 움직이는 시체‘라고 규정한 정부의 설명과 대치된다.

시인 나태주는 시 ‘풀꽃’에서 ‘자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다’라고 말했다. 이 시구절이 웹툰 <좀비딸>의 메시지를 관통하는 것은 아닐까. 우리에게 익숙한 관성의 시선을 넘어, 다르게 바라보라고 이야기하는 것은 아닐까. 좀비가 된 딸 수아의 절망과 아버지 정환의 자책과 슬픔을 통해 겉모습뿐만 아니라 그 이면에 감추어진 마음속 깊은 두려움과 결핍과 욕구를 바라보라고 웹툰은 말하는 듯하다. 그러한 감정이 우리 자신에게도 있음을, 그리고 그런 점에서 우리는 결국 모두 같은 인간이라고 간접적으로 전하는 것만 같다.

이렇듯 진중한 메시지를 작가는 시종일관 배꼽 잡는 개그로 풀어내 독자들의 웃음을 유발한다. 이 과정이 현실적인 일상 이야기여서일까? 웹툰 <좀비딸>은 자연스럽게 공감대를 형성하고 진한 페이소스까지 자아낸다. 가장 비극적인 상황 속에서도 유머를 끌어내며 우리의 삶이 희극도 비극도 아닌 희비극적인 요소를 담긴 결과물이라는 것을 이야기한다.